Edito da Edizioni Anarchismo, Trieste, 2013, 126 p., Seconda Edizione.

Introduzione alla prima edizione

Gli scritti qui pubblicati documentano un problema che mi ha sempre interessato: quello delle lotte dei detenuti.

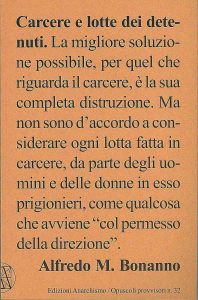

So bene che in questo campo ci sono idee molto divergenti fra i rivoluzionari, e so anche che gli anarchici hanno spesso finito per accettare posizioni, per quel che mi riguarda, non sostenibili. Trovandosi in carcere è facile assumere la posizione netta e chiara di chi non è disponibile a nessuna lotta, se questa non ha le caratteristiche radicali della più completa distruzione. Sono d’accordo anch’io che la migliore soluzione possibile – e in fondo la sola praticabile – per quel che riguarda il carcere è la sua completa distruzione. Ma non sono d’accordo a considerare qualsiasi forma di lotta che può venire dal carcere, da parte degli uomini e delle donne in esso prigionieri, come qualcosa che avviene “col permesso della direzione”.

Cominciamo a sfatare questo aspetto.

Considerando le cose in modo distaccato, non c’è dubbio che qualsiasi lotta, anche quella che comincia in maniera “intermedia”, e poi si sviluppa fino alle sue radicali conseguenze, che non sono soltanto costituite dal raggiungimento dell’obiettivo, è fatta “col permesso della controparte”. Se quest’ultima decidesse di stroncare qualsiasi manifestazione di dissenso fin dal suo primo sorgere, nessuna lotta potrebbe vedere la luce, essendo, per definizione, la distribuzione delle forze in capo, intese queste forze dal punto di vista ridotto ed esclusivo della capacità militare d’intervento, decisamente dalla parte della repressione.

Ma perché, nei fatti, questo non avviene? Perché il rapporto di forza, in campo sociale, non è costituito soltanto da un mero quantificarsi delle bocche di fuoco. Esso va oltre, affronta quegli infiniti squilibri che tessono il canovaccio dei contrasti sociali e si sviluppa fino alle possibili conseguenze di un affrontamento totale, a volte soltanto desiderato, perfino sognato, ma non per questo da escludersi a priori. Di regola, intendiamo, noi rivoluzionari, per “politica” – con tutti i contorcimenti di muso scaramantici del caso – questo valutare i pro e i contro, che la repressione attua prima di decidersi ad intervenire. La stessa cosa avviene in carcere.

Non sempre la custodia è in grado di fronteggiare un movimento di dissenso, non sempre può ricorrere subito, e senza indugi, come vorrebbe nella maggior parte dei casi, a quegli interventi di salute pubblica che la caratterizzano e per cui risulta dotata in uomini, mezzi e mentalità. Non sempre, perché il problema è più articolato, e questa articolazione diventa terreno su cui può crescere il dissenso stesso, irrobustirsi, formare nuclei di possibile presa di coscienza, aggregarsi in strutture minimali, molteplici e informali, prendere corpo a livello territoriale, stabilire contatti con altre carceri, allargare la protesta, fare sentire la propria voce, dolorosa e spesso ai limiti della sopportazione, misera perché depauperata al massimo dalla mancanza di libertà, ma mai del tutto spenta.

Quando venni arrestato nell’ottobre del 1972 stabilii, com’è logico, molti contatti amichevoli nel carcere di Catania. Erano tempi durissimi. Le strutture carcerarie e i metodi di custodia erano ancora arcaici e fortemente repressivi. Era in uso l’ispezione corporale approfondita, i letti di contenzione, l’isolamento per ogni piccola infrazione al regolamento (venni punito con 15 giorni di cella d’isolamento per essermi rifiutato di lavorare), l’intervento della squadra punitiva per ogni minima questione, anche fra detenuti, i pestaggi quotidiani e la non possibilità di utilizzare i minimi livelli di sopravvivenza in cella (non si poteva cucinare, non si possedeva un fornelletto, né una sedia, né un tavolino, né la televisione, ecc.). Organizzammo una protesta contro gli abusi riguardanti la consegna, da parte delle guardie, dei pochi generi di sopravvitto che si potevano acquistare. In molti casi mancava sempre qualcosa: un pacchetto di sigarette, una bottiglietta d’aranciata, un rotolo di carta igienica, una tavoletta di gas concentrato. Ci astenemmo per tre giorni dal fare gli acquisti. Azione masochista ma importante perché indicava una strada sotto molti aspetti nuova, cercava di sottolineare dove stava il problema, anche se per le condizioni in cui si viveva allora in carcere non lo si poteva dire chiaramente. Anche io, che pure ero in carcere per attività sovversiva (alcuni articoli pubblicati su “Sinistra libertaria”), non potevo dire le cose chiaramente perché la maggior parte dei detenuti non avrebbe accettato il minimo passo in avanti. Anche io mi dovevo muovere con grande prudenza. Si ottenne il piccolo risultato di bloccare gli ammanchi quotidiani.

Quando, dopo qualche mese dalla mia scarcerazione, la protesta dei detenuti scoppiò molto più ampia e feroce, quando salirono quasi tutti sui tetti e cominciarono a smantellare la copertura delle tegole gettando il materiale in strada, i carabinieri vennero a prendermi a casa dicendo che alcuni detenuti, prima di interrompere la rivolta, avevano chiesto di parlare con me. Condotto in carcere sono stato perquisito e portato nella rotonda, e qui lasciato solo. Dopo qualche minuto la grande porta del braccio destro (il solo agibile in quel momento) venne aperta dai detenuti e entrai per parlare con loro. Le loro richieste erano di avere un vitto più decente (dopo i diversi casi di intossicazione verificatisi nei mesi precedenti), di avere la possibilità di comprare un più ampio numero di cose al sopravvitto, di non essere spennati dall’azienda che gestiva la vendita dei prodotti all’interno del carcere e, infine, di non avere ripercussioni personali (pestaggi, trasferimenti) a seguito dell’azione in corso.

La mia risposta fu che avrebbero potuto parlare loro direttamente col procuratore della repubblica che si trovava in quel momento all’interno del carcere, o col direttore, anch’egli presente. Ma nessuno di loro si fidava di quella gentaglia. Risposi che la mia presenza non aumentava di certo questa fiducia, che sempre sbirri erano e che quindi non ci si poteva fidare di loro. Mi risposero che comunque il più era stato fatto (distruzione di una parte del carcere) e che per il resto bastava che io mi impegnassi a fare conoscere all’esterno gli eventuali provvedimenti più gravi, in particolare i trasferimenti con destinazione ignota.

La fine di quella mia prima esperienza fu che parlai con il procuratore della repubblica e col direttore, questi garantirono quello che da perfetti sbirri dovevano garantire e dopo, con la morte nel cuore, vidi entrare i carabinieri dentro il carcere. Va da sé che vi furono terribili pestaggi e trasferimenti. Cercai, insieme a qualche compagno, di fare qualcosa per i primi e per i secondi. Si denunciò la vicenda a livello locale, con manifesti e volantini, si fecero riunioni, si ricorse all’aiuto di decine di avvocati per limitare i danni dei trasferimenti peggiori, e a me venne l’insegnamento, sia pure nei limiti della delega che ingenuamente mi venne data dai detenuti, e che non potevo di certo rifiutare senza tradire la loro fiducia, che loro la maggior parte del lavoro l’avevano fatto.

Quando poi, tanto tempo dopo, nel carcere di Bergamo, dove ero detenuto da quasi due anni, mi ritrovai nella medesima situazione, cioè designato come rappresentante dei detenuti nel corso dello sciopero che stava organizzandosi, ancora una volta non volli tirarmi indietro. Ne vennero fuori tre mesi di lotte articolate che cominciando con uno sciopero della fame di sei giorni, si conclusero alla fine del 1990 con la concessione dell’amnistia: una delle richieste di quella lotta.

Molti coglieranno qui una contraddizione tra quanto ho scritto nel libro E noi saremo sempre pronti a impadronirci un’altra volta del cielo, dove parlavo in modo radicale contro l’amnistia. Ma si tratta di una contraddizione solo apparente, che è facile chiarire. Altra cosa è la situazione in cui mi trovo a lottare insieme ai miei compagni per ottenere l’amnistia per reati attinenti alla mia attività rivoluzionaria, quindi proponendo la cessazione dello scontro di classe in termini di “guerra conclusa”, ed altra cosa è se partecipo ad una lotta per l’amnistia per tutti e vi partecipo insieme ai detenuti. In questa seconda eventualità, partecipo ad una “lotta intermedia” e chiedo maggiore spazio per sviluppare al meglio una diversa lotta che forse potrà venire fuori e forse no, ma che per me è il vero obiettivo, ed è la lotta per la generalizzazione dello scontro, per l’insurrezione armata contro lo Stato e tutti i suoi servitori. Come si vede la situazione si ribalta: nel primo caso, chiedendo l’amnistia, io dichiaro a priori lo smantellamento di qualsiasi prospettiva rivoluzionaria, nel secondo caso, chiedo apparentemente la stessa cosa, ma la chiedo nella prospettiva rivoluzionaria dello scontro generalizzato.

So che queste lotte possono essere recuperate, ma c’è una differenza: la prima lotta, cioè l’ammettere che ogni obiettivo rivoluzionario è tramontato, è recuperata in partenza; la seconda lotta, anche se la richiesta è “intermedia”, presenta sempre la possibilità di uno sbocco rivoluzionario. E questo è possibile anche in carcere.

Questa differenza resta valido strumento di analisi perché riflette sullo stesso concetto di recupero. Molti si ritengono esentati dallo studio dei mezzi di lotta sempre più ampi e sempre più difficilmente recuperabili, ammettendo, a priori, che qualsiasi mezzo di lotta, e quindi qualsiasi lotta, è recuperabile. Ne deriva, partendo da questi presupposti, che l’unico mezzo non recuperabile è quello estremo, in genere lo scontro armato frontale che rende lo Stato privo di infingimenti politici e lo espone al ricorso alla repressione estrema, allo svelamento della sua vera natura ultima. Ciò è senz’altro vero, ma è semplificatorio. Mi ricordo del monito di Malatesta che aveva in sospetto coloro che non scendono in campo se non per mettere il mondo a soqquadro, e che restano sulle proprie reticenze quando si tratta di fare qualcosa, di cominciare da un punto qualsiasi dell’ampio ventaglio repressivo. Egli preferiva, se non ricordo male, cominciare ad agire, sia pure nel piccolo e nel limitato, perché aspettando la grande occasione di tutto distruggere, si finisce per non fare nulla e quindi tutto accettare.

La lotta intermedia, presa nel senso generalissimo di lotta che non si propone immediatamente obiettivi rivoluzionari, si presenta quindi, in qualsiasi settore della vita sociale essa viene a svilupparsi, come lotta rivendicativa. Mantenendo le distinzioni a questo livello, tra rivendicazione e distruzione, tra richiesta di miglioramenti e rivoluzione, passa un abisso che nessuna buona volontà, nessuno spirito di servizio, nessuna machiavellica intrusione della politica nella morale potrà mai colmare. Non è pertanto dalla modificazione degli obiettivi che deve attendersi una risposta, quale che sia. Per quanto questi obiettivi che la lotta ricerca e individua per soddisfare i bisogni della gente possano variare, resta la radicale differenza di fondo tra quelli che sono i miei veri scopi, di rivoluzionario e di anarchico, e quello che può essere l’obiettivo della rivendicazione più radicale ed estrema. Ma, così facendo, mi ritraggo da ogni contatto con le condizioni materiali dello scontro di classe, taglio via le possibilità stesse di una convivenza conflittuale, quella con la società nel suo insieme, che rendono significativa di sbocchi, e quindi di contraddizioni, l’attività rivoluzionaria stessa. Non avendo la verità in tasca, non ammettendo nemmeno che questa verità qualcuno possa veramente averla a portata di mano, non mi resta che imparare dalle difficoltà stesse della vita, anche dai minimi movimenti che sembrano privi di significato, dalle resistenze passive, dagli atteggiamenti di non omologazione, dai rifiuti più banali, a volte nemmeno visibili, dalle ribellioni individuali, ma lo stesso pregne di significati collettivi, che nella collettività nascono e muoiono, e da tutti quegli atti che dimostrano vitalità e creatività, ma che lasciati a se stessi abortiscono nell’assuefazione e nell’indifferenza.

Quello che mi può caratterizzare non è quindi la significatività dell’obiettivo, la larghezza delle analisi che fanno vedere l’importanza del suo raggiungimento, il tessuto relazionale che metto in risalto per cui quell’obiettivo, dapprima circoscritto, mostra alla luce del sole connessioni da altri non viste. Non è tutto questo. Quello che conta, che caratterizza il mio intervento di rivoluzionario, è il metodo.

La lotta intermedia ha un senso se proposta in base ad un metodo rivoluzionario e anarchico, se si differenzia in base ai mezzi scelti, e quindi anche al modo in cui impiegare questi mezzi, non recupera il proprio senso soltanto in funzione dell’obiettivo che si è scelto. Quest’ultimo, se resta essenziale – e come potrebbe essere altrimenti – per la gente, non lo è per me che sono quello che sono.

Questo chiamarmi diverso, questo identificarmi come portatore di un pensiero diverso – e quindi di una metodologia diversa – non è aristocrazia dell’azione, e del pensiero, ma è reale identificazione di quello che voglio, con tutti i suoi limiti e le sue possibilità. Io voglio, nella lotta intermedia, quindi pienamente e soddisfacentemente rivendicativa, che emerga un metodo, che si raggiunga un risultato positivo attraverso il mio metodo, il mio metodo, non quella sommatoria di procedure raffazzonate che spesso vengono empiricamente messe insieme per fare prima, con intenti esclusivamente pratici, e con risultati a volte soltanto ridicoli.

E questo lo voglio anche in carcere. Il carcere, pur con le sue speciali condizioni repressive, non è un altro mondo, è soltanto un luogo “diverso” della società, e quindi del potere che la società condiziona e regge, un luogo fisico e mentale in cui il potere si esprime semplificando alcune sue regole, in particolare quelle repressive. Luogo dell’istituzione totale che, per questo motivo stesso, rende alcune condizioni più immediatamente leggibili. Al suo interno non ci si imbroglia tanto facilmente in mezzo alle “libertà”, di cui la cosiddetta società libera è piena fino all’orlo. In carcere tutto è più difficile, perfino fare una passeggiata, e, proprio per questo, tutto è più facile.

Sognare, come fa qualcuno, livelli di lotta in carcere caratteristici di alcuni decenni fa, collocando al massimo di questi livelli, ad esempio, la settimana rossa dell’Asinara, o gli scontri di Trani e di Voghera, significa non rendersi conto che non esistono livelli ideali di lotta, ma soltanto lotte che devono, ciascuna nell’ambito delle proprie caratteristiche, svolgersi, con il nostro personale contributo, fino in fondo, fino cioè ad esercitare tutte le loro potenzialità, per svilupparsi, se è il caso, verso una sempre possibile generalizzazione dello scontro.

Allo stesso modo per cui non c’è un cuore dello Stato, una contraddizione fondamentale del capitalismo, non c’è nemmeno una lotta da privilegiare sulle altre, ma un metodo che si rivela migliore degli altri, una volta sperimentato nella lotta, e quest’ultimo è certamente il metodo della conflittualità permanente, dell’autogestione e dell’attacco, metodo che tiene lontano tutte quelle forze che non hanno interesse a far sì che la lotta si sviluppi fino alle sue estreme, naturali, conseguenze.

La condizione carceraria non fa eccezione. Anche in carcere sono possibili lotte intermedie, e le esperienze di discussione e di approfondimento analitico che vengono qui presentate cercano di dimostrarlo.

Link Download: https://mega.nz/file/uUIiCRCb#MOfefEqlSJsVlZG5rzTvrjOJ1Ol5CtQQ3y9qzTUrzfo

Note dell’Archivio

-La prima edizione è del 2000